国内外线上学习平台整合,足不出户白嫖充电首选推荐!!!

2021年2月3日

学术研究方法全解析之:文献研究法

2021年2月3日如何理解俄国形式主义的陌生化理论?

在之前的《什么是陌生化艺术》这篇文章里(两篇文章配合阅读,效果更佳~),芳老师已经具体介绍过了什克洛夫斯基提出的“陌生化”理论,即在艺术创作过程中,为了达到感觉上的真实,创作者就需要将形式复杂化、艰深化,以增加观众感受的时间及难度,使感受主体摆脱日常生活的“自动化”,而手段则有如细节刻画、奇异化等。 (通俗讲就是:变得让人看不懂,显得有高级感)

今天芳老师打算把什克洛夫斯基的“陌生化”理论往深里讲一讲。从这一理论的提出背景、其背后的内涵逻辑、与其它理论的比较以及其局限这几个方面来进一步介绍。

温馨提示:请屏息凝神,耐心、精心,认真阅读。如遇部分难懂的概念,勤奋好学的你记得手动百度一下哦~

一、 背景

1. “文学性”与“陌生化”

19世纪末20世纪初,语言学与文学研究都历经着从外部转向内部的革命性转变,将其地位从其它学科的附着因素抬升到独立学科的高度,前者有索绪尔的结构主义语言学,后者则有俄国形式主义为代表[1]。

俄国形式主义的文学研究将文学本身作为研究对象,如代表人物雅各布森在20世纪20年代提出了“文学性”这一术语,他对当时社会的、政治的、哲学的文学研究感到不满,力求将文学与非文学区分开来,区分的标准就是是否具有“文学性”[2],这就十分态度鲜明地将文学作为研究主体,研究目标在于挖掘文学自身的内部规律。

(文学性可以从几个方面考察,如审美与文化、语言、情感与形象、想象与虚构。且文学性不是一个绝对的、“是”或“否”的概念,而是一个相对的、“强”或“弱”的概念。)

而“陌生化”就是增强“文学性”的重要手段,这一概念由形式主义代表人物什克洛夫斯基提出,他说:“我的文学理论是研究文学的内部规律。如果用工厂的情况作比喻,那么,我感兴趣的不是世界棉纱市场的行情,不是托拉斯的政策,而只是棉纱的支数及其纺织方法。”[3]

可见在什氏看来,艺术可以是一个独立存在的世界,不受各种如意识形态、宣传目的等的影响,相比于艺术的内容,他更注重艺术表达的形式,“陌生化”的形式就是在回归艺术自身,其中作者需要做的就是磨练自己的技巧,而读者需要做的则是体验这一份技巧,至于背后的含义等等非形式的内容,都是退居次要之位的。

2. “惊奇感”与“陌生化”

除了当时的学术背景,有学者也在“陌生化”与西方诗学传统的“惊奇感”之间发现了异曲同工之妙。

“惊奇感”由亚里士多德首次提出,他认为诗歌应将平常事物奇异化;随后16世纪意大利美学家马佐尼也认为诗的目的主要在于产生惊奇感;后来有英国浪漫主义诗人重视诗歌形式,认为形式对惊奇的表达效果有着重要影响;黑格尔则将惊奇感誉为艺术起源与发展的源动力,认为正是客观事物的吸引力与抗拒力之间的矛盾孕育了惊奇感,“美是理念的感性显现”,人在客观事物中却看到了自己,认识到普遍的、绝对的东西,惊奇感就发生了[1]。

现代心理学也有研究证明,审美的实现包括了渐进性唤醒和亢奋性唤醒两种方式。惊奇感就属于后者——审美对象的奇异性唤起了审美主体的好奇心,使之感到惊讶和复杂,同时也迎合了主体的超越普通事物的逆反心理[1],所以不寻常程度更高的文本更能引起审美主体的关注与思考,从而达到脱离自动化的审美感受。

二、 美感何以产生?

下面我们来说说“陌生化”产生美感的背后逻辑——

1. 作为基础与被背弃的“前在性”

尽管形式主义者们坚持艺术是自足的、独立的,不受内容和外在因素的限制,但这无论在创作实践还是阅读实践中都是不现实的,作者必然需要依托其头脑中原本的图像、记忆、阅读经验等创作新的内容,而这内容也必然以艺术之外的事物为话题,或承载生活情绪、或反映社会现实,总之不存在无意义的艺术;读者在阅读新文本的过程中也必然在其本有的思想基础上再作添加、修正等,而不同读者的接受效果也因个体诸如教育背景、人生经验等差异有所不同,这都是前在理解对此在审美产生的影响。

所以说,“前在性”是“陌生化”创作的基础。

但是陌生化却又是致力于消解前在理解的,所以什克洛夫斯基说陌生化是一种再创造。尽管这似乎有些矛盾,但也正是这样的悖论关系构成了“陌生化”的美感,通过一种悖论的、反常的形式去重新建构对事物的感知,锐化前在的“自动化”所带来的顿感,于不和谐之中达到惊奇感和审美张力[1]。

2. 赋予“可感性”

前面所说的这样一种前在性正是在读者产生的惊奇感中被消解的。

那么如何营造惊奇感呢?最首先的前提就是使作品具有可感性。

什克洛夫斯基认为“艺术是对事物的制作进行体验的一种方式,而已制成之物在艺术之中并不重要”。艺术的目的就是感受过程本身,所以,作为使文本或感受过程更复杂更艰难的手段,“陌生化”的目的就是为了增加作品的可感性,让感受主体于琐碎日常的“自动化”中走出,更加真切地感受事物。(具体可见《什么是陌生化艺术》的“自动化”部分)

以上如果用公式简单表示,就可以是:

三、 比较理解

很多人容易把什氏的陌生化理论与布莱希特提出的“间离化”混为一谈,这两者确有相通之处,但却也有着一些本质上的差异。

间离化由德国戏剧理论家布莱希特提出,是戏剧中的陌生化效果。布莱希特主张戏剧不能成为一种幻化的现实,而必须要让观众明白这是表演,推翻舞台与观众之间的“第四堵墙”,将观众“从催眠状态中解救出来”,通过戏剧呈现的另一种“现实”培养观众批判和改造现实的能力[4]。

两者之间的相通之处在于,这两个理论都是要剥离事物的日常形态,让观众无视其理所当然、显而易见、众所周知的品质或特征,而去注意到那些被遮蔽的角落,从一个不同的视角重新看待事物,从而引发惊奇感和美感。

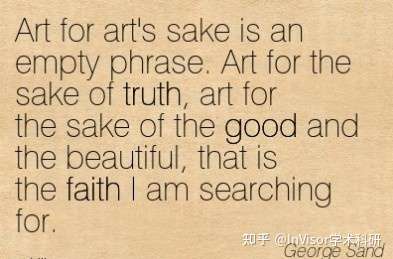

然而,正如上述,陌生化理论是俄国形式主义的一个核心理论,其出发点是为了在各种声音中抬高艺术的主体性,用一句著名的话来概括就是“为艺术而艺术”(Art for Art’s Sake)。什克洛夫斯基在早期还说过“我们从来都不是马克思主义者”[3],可见他当时的倾向是反对艺术为除艺术自身之外的学科存在和服务。

而“间离化”的提出者布莱希特却深受马克思重视艺术之社会功用的文艺理论影响,主张戏剧应该扮演启蒙大众的角色,而正是通过“间离化”,人民才会破除前在理解来重新认识本真生活,意识到资本主义异化了文明与生活。布莱希特这样说:“使所要表现的人与人之间的事物带有令人触目惊心的、引人寻求解释的、不是想当然的和不简单的自然的特点。这种效果的目的是使观众能够从社会角度做出正确的批判[5]。”可见,布莱希特的“间离化”是完全革命现实主义风格的,是一种“为生活而艺术”的理论。

四、 局限性

陌生化理论虽然有助于文艺从政治、宗教、哲学等学科中独立并崛起,但也正是在形式主义“形式大于内容”的口号下,文艺创作渐渐偏离了本初的目的——片面地追求形式美、专事雕琢,非但没有提升文学自身的价值,反而由于忽略内容对于文学艺术整体价值的重要性,“唯陌生而陌生”,刻意求奇求异,造成对于形式的一种过度追求了。

“为艺术而艺术”与追求感觉真实并不冲突,但要把握度,创作文学艺术既不能只追求思想性之深刻而不求审美性之崇高,否则何以区别日常事物与艺术呢?但过度追求审美性而对于思想性则无所要求,那么就难免沦为无病呻吟、风花雪月之空物。如此岂不是在崇高理想指引的艺术革命中犯了修正主义的错误吗?

高水平的艺术应该是奇中见常的,于具体的、特殊的样式中蕴藏一般的、普遍的理念,这也是经典永流传的原因,纵观我国之诗经楚辞、唐诗宋词,虽各有形制,个中思想内涵却在今天也能慰藉人心,正是因为那些精神是跨越时空为历代人们所共享的永恒理念。

觉得文章不错记得双击屏幕,喜欢收藏转发三连哦~

最后,如果大家对于「科研背景提升」、「论文发表」、「科研课题辅导」、「名校科研助理申请」有任何想法的话,十分欢迎大家来戳一戳芳老师(一般人芳老师是不会告诉ta客服微信滴:invisor003,记得备注“学术科研”哈~~~)❤️❤️

推荐阅读:

- InVisor学术科研:什么是“陌生化艺术”?我和艺术的距离真的有这。。。。么远吗???

- 吴宇森导演、北野武、莫言都喜欢用的艺术形式 —— 暴力美学!

- InVisor学术科研:书单分享(1)| 以时间为线索,读遍中国现当代文学作品

- InVisor学术科研:书单分享(2)| 以体裁为线索,读遍中国现当代文学作品

- InVisor学术科研:书单分享(3)| 以内容和作家为线索,读遍中国现当代文学作品